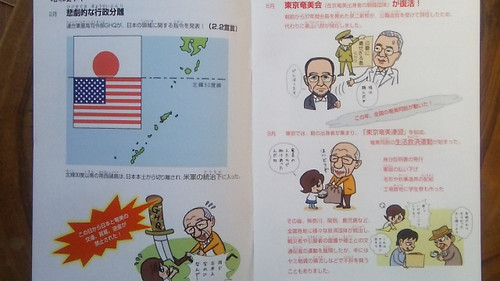

2013年に東京奄美会の依頼で「東京における日本復帰運動」という冊子の表紙と挿絵を描いた。

そのときは復帰運動についての知識はほとんどなく、資料をつまみ食いしながら何とか必要なイラストを描き上げた。

概要は理解できたが、奄美と内地で行われた復帰運動の詳細については虫食い状態だった。

インプット即アウトプット、つまり、それらについての知識は付け焼き刃だった。

それでも、「イラストが入って分かりやすい冊子ができた」と多くの関係者に喜んでもらえた。

冊子の著者である右田昭進さんからも電話がかかってきて、「あなたは良い仕事をしてくれた。本当にありがとう」と直接お礼の言葉をいただいた。

冊子を奄美市に寄贈する際には東京奄美会の代表と同行する名誉にもあずかった。

おそらく、東京奄美会の方々は、あいきじゅんは奄美在住のイラストレーターでもあるし、復帰運動についてそれなりに知識をもって描いたと思ってくれたのだろう。

恥ずかしい。

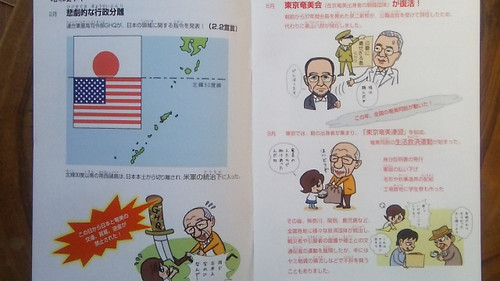

今回また別の団体からの依頼で復帰運動についての挿絵を描くことになり、今度は中身についてしっかり勉強しようと思い、若者たちの無血革命という視点で書かれた「奄美の奇跡」を読んだ。

本では泉芳朗や昇曙夢といった一般に知られた人物だけでなく、実に様々な立場の人たちが登場する。

日本と切り離されて内地への渡航は許されず、言論の自由を奪われ、物資や食料が不足して困窮を極めた奄美の人々の苦しみ。

生き抜くために闇物資を求めて、あるいは向学心を満たすための命がけの密航。

日本への帰属を求めて声を上げる青年たちが米兵に逮捕されるなどの妨害を受けながら、次第に祖国復帰が群島民すべての願いとして広がっていく様子。

これまで事象で捉えていた運動が、渦中で必死にもがいている人間の視点で見られるようになった。

もっと色々知りたいと思い他の書籍も購入した。

あのとき描いたイラストの中身について今頃理解できた。

ほんとに、勉強不足、バカだ。

(日本復帰60周年記念 東京における日本復帰運動)

最近のコメント